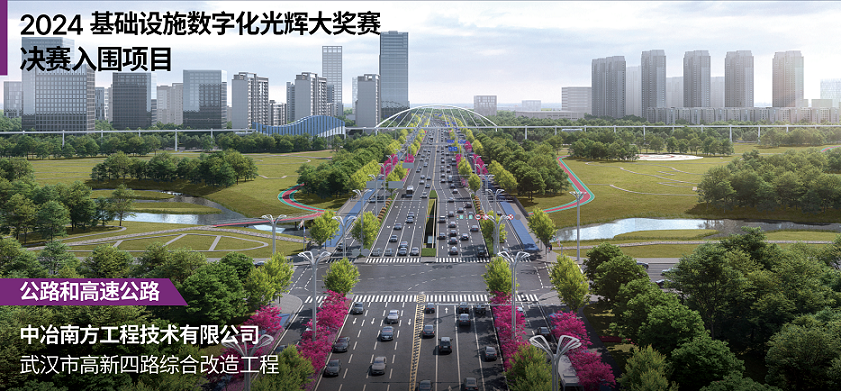

武漢高新四路是“中國光谷”的重要科技軸線,串聯了小米、金山、烽火科技等眾多科技企業,日常車流不息,展現出極高的交通活躍度,其龐大的道路管網系統更是錯綜復雜。武漢市高新四路的綜合改造項目榮耀入圍2024年基礎設施數字化光輝大獎賽,標志著該項目在數字化創新領域的杰出成就獲得了廣泛認可。接下來,讓我們深入探索建設者們如何運用數字化手段破解復雜挑戰,以及他們提交的這份令人矚目的成績單!

項目背景:武漢新城發展戰略新支點

高新四路項目位于中國中部核心城市武漢,是武漢市2023年重點市政基礎設施項目,同時也是中冶集團2024年重點項目之一。作為武漢市重點工程、高品質門戶通道,該項目將連接武漢市主城區和武漢新城,助力武漢新城加速建設成為“世界級科技創新策源高地和中國戰略性新興產業高地”。項目建成后,對武漢新城的未來發展具有重要的戰略意義。

高新四路全長約6.1公里,主線為雙向8車道,輔道為雙向4車道,紅線寬度介于40至65米之間,項目總投資額達16.46億元。工程范圍涵蓋地下綜合管廊、三座跨河橋梁及超過210萬立方米的土方工程,是一個集設計復雜性和施工精細化于一體的市政建設標桿項目。

面臨的挑戰:復雜交通環境的建造考驗

作為武漢市未來發展的核心通道,高新四路的建設面臨諸多挑戰,主要包括:

工況復雜

現狀道路地下管線密布,地上交通繁忙,且與多條河流、地鐵、空軌和綜合管廊交叉。設計者需在確保現狀交通不中斷、構筑物安全的前提下完成任務。

場地受限

該項目為條帶狀空間,兩側多為建成區,施工空間極為有限。

協調難度大

涉及社區、地鐵、電力、通信、燃氣、供水等多個產權單位,需要進行廣泛且復雜的協調。

品質要求高

作為武漢市的重點工程,項目不僅需要確保高質量的設計與施工,還需體現出工程的卓越品質。

中冶南方工程技術有限公司(簡稱“中冶南方”)BIM中心經理陶聰介紹:“高新四路地下管線特別多,對工程推進形成了很大的限制,尤其是很多無法進行遷改的管線,以及遷改費用非常高的管線,就迫使我們必須采取一些措施,保證管線處于原位,并在整個施工過程中處于安全狀態。”

引入數字化技術:實現智慧交通設計

面對諸多挑戰,作為高新四路項目的EPC總承包單位,中冶南方建設者們胸有成竹。公司自1955年成立以來,積累了雄厚的專業技術實力,連續多年入選ENR中國承包商80強和工程設計企業60強。此次與Bentley的合作,不僅展現了其在傳統工程領域的深厚積淀,也標志著其在數字化轉型方面邁出的重要一步。

中冶南方引入了Bentley軟件的全生命周期數字化解決方案,包括ProjectWise、OpenRoads、MicroStation、LumenRT等一系列應用程序,改變了傳統工程設計和施工管理模式。

協同設計:構建無縫銜接的設計環境

借助ProjectWise平臺,項目團隊建立了一個開放式互連數據環境。通過這一平臺,團隊能夠實時共享最新設計模型,實現多專業間的三維正向協同設計,從而消除傳統資料傳遞模式中信息差與延遲性的問題。

精細化設計:從細節出發提升效率

各專業使用OpenRoads建立高精度數字化模型,實現了從道路磚鋪設到隱形井蓋設計的全方位精細化改造。MicroStation用于個性化設計道路附屬設施及管線結構,涵蓋照明、交通和監控功能的多桿件設計更是精簡了材料需求,節約了40%的桿件材料成本。

三維可視化:直觀呈現設計成果

通過LumenRT進行可視化渲染,項目團隊能夠清晰地向各利益相關方展示設計成果,提升設計優化效率,為后續施工奠定了直觀可靠的指導基礎。

全生命周期數字化:拓展智能施工技術

該項目組還自主開發了一個施工期智慧交通管理系統,將交通組織的方案和各種補充方案進行了可視化和一體化的分析,大大提升了施工期間的交通組織效率,降低了工程改造對周邊居民生產生活的影響,提高了施工區行車的安全性。

項目突破與成果:從傳統到現代的全面升級

高新四路項目的成功實施充分體現了數字化建造在復雜工程中的技術優勢和創新價值,主要成果包括:

標準化模板創建

通過創建600余項參數化模板子單元,設計標準化程度提升60%。

減少返工與成本浪費

有效規避了1087處設計沖突,節省了約1300萬元的成本,同時縮短了25天的施工工期。

優化工程預算與控制成本

通過工程量實時統計功能,項目預算優化超6000萬元,大幅降低了整體工程成本。

提升施工質量與效率

通過可視化交底與4D施工模擬,施工精度顯著提高,減少了管線材料5%的損耗,并節約了15天的工期。

推動低碳發展

通過建成長壽命道路,每年減少碳排放量超3500噸,為低碳城市建設貢獻力量。

實現景觀融合設計

通過高精度攝影測量功能,將周邊社區、公園等區域融入設計,提升了區域景觀的一體性。

總結:打造智慧交通的標桿

高新四路項目的建設不僅是武漢新城發展戰略的重要組成部分,更是城市數字化、智能化建設的一次成功實踐。借助Bentley軟件的精細化設計與全生命周期管理,中冶南方團隊不僅克服了工況復雜、場地受限和協調難度大的重重挑戰,更通過標準化、可視化和智能化技術實現了高效、低碳的建設目標。智慧交通之路越走越寬闊。