中國冶金報社

記者 李江梅 報道

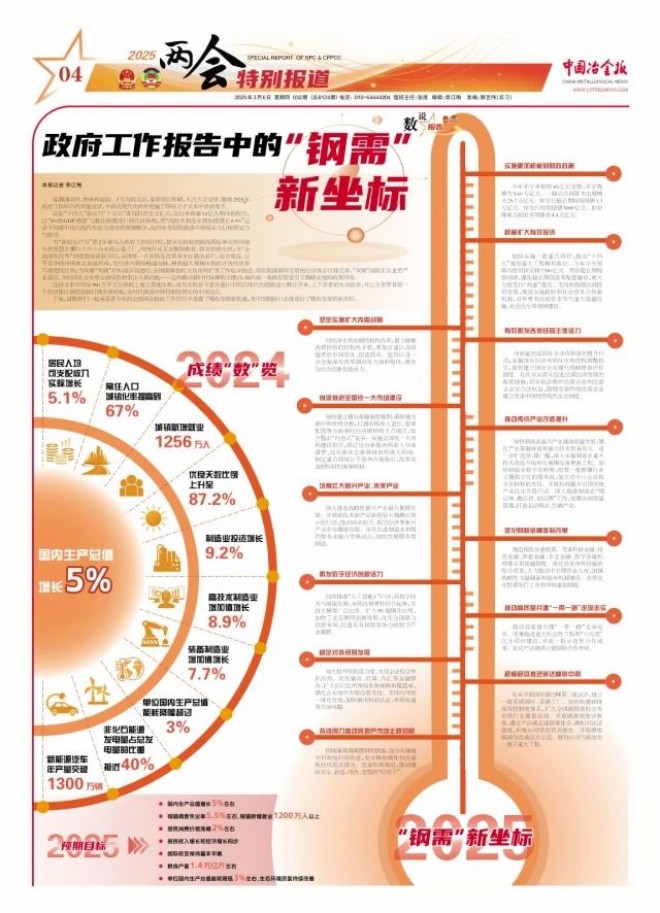

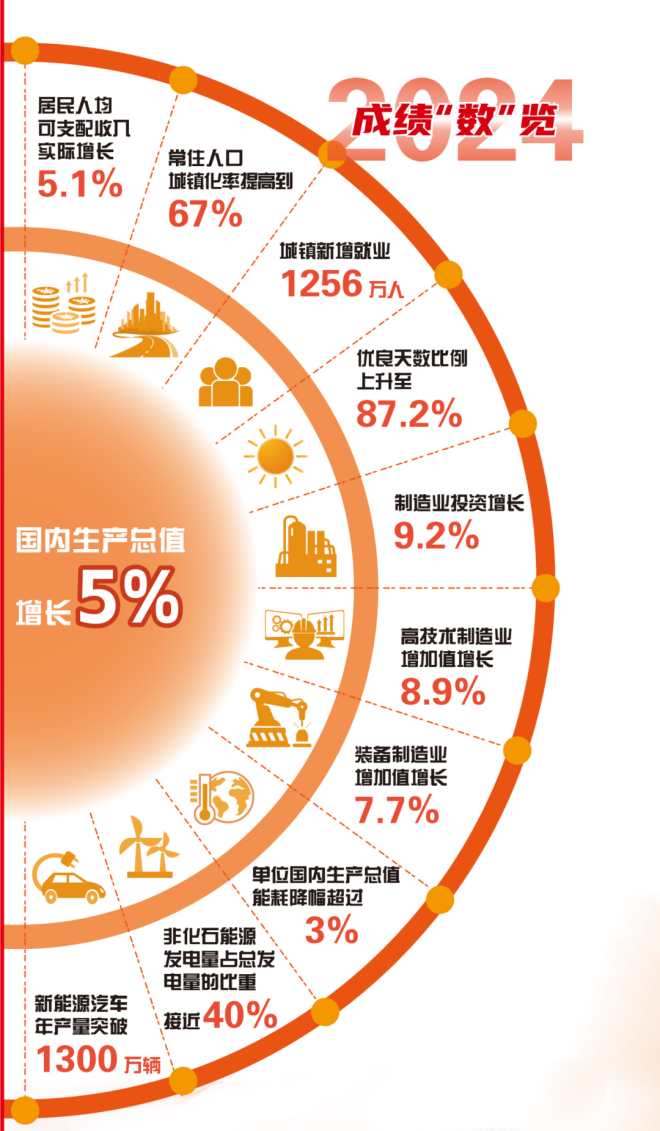

春潮涌動時,使命再起航。3月初的北京,春寒依舊料峭,人民大會堂里,隨著2025年政府工作報告的鄭重宣讀,中國式現代化的年度施工圖在萬字文本中徐徐展開。

站在“十四五”收官與“十五五”謀劃的歷史交匯點,這份承載著14億人期待的報告,以“5%的GDP增速”勾勒出穩健前行的經濟曲線,用“高技術制造業增加值增長8.9%”記錄下向著中國式現代化奮力進發的鏗鏘腳步,在百年變局的激蕩中展現東方巨輪的定力與擔當。

當“新質生產力”第2年被寫入政府工作報告時,數字化轉型的路線圖延伸至田間地頭的智慧大棚與大中小企業的云端工廠,傳統行業正在脫胎換骨,煥發勃勃生機;當“全面深化改革”的藍圖徐徐展開時,全國統一大市場在改革深水區破浪前行,高效規范、公平競爭的市場體系加速形成,為經濟內循環暢通血脈,釋放超大規模市場的系統性優勢與制度性紅利;當向著“雙碳”目標闊步前進時,全國碳排放權交易市場擴圍工作穩步推進,綠色低碳循環發展的經濟體系日臻完善,“雙碳”戰略正在重塑產業基因,為經濟社會發展全面綠色轉型注入新動能……這些跳動著時代脈搏的關鍵詞,編織成一張既仰望星空又腳踏實地的政策網絡。

這份文本終將在960萬平方公里的土地上落地生根,成為無數奮斗者在通往中國式現代化的路途上繼往開來、上下求索的生動故事,并讓全世界看到一個經濟體以制度創新打破發展桎梏,在時代激蕩中保持韌性增長的中國范式。下面,請跟我們一起來看看今年的全國兩會政府工作報告中透露了哪些發展新機遇,為中國鋼鐵行業謀劃好了哪些發展的新坐標。

實施更加積極的財政政策

今年赤字率擬按4%左右安排,赤字規模為5.66萬億元。一般公共預算支出規模為29.7萬億元。擬發行超長期特別國債1.3萬億元。擬發行特別國債5000億元。擬安排地方政府專項債券4.4萬億元。

積極擴大有效投資

加快實施一批重點項目,推動“十四五”規劃重大工程順利收官。今年中央預算內投資擬安排7350億元。用好超長期特別國債,強化超長期貸款等配套融資,更大力度支持“兩重”建設。支持和鼓勵民間投資發展,規范實施政府和社會資本合作新機制,引導更多民間資本參與重大基礎設施、社會民生等領域建設。

堅定實施擴大內需戰略

持續深化供給側結構性改革,著力破解消費供給的結構性矛盾,更加注重以高質量供給引領需求、創造需求。堅持以進一步全面深化改革調動各方面積極性,激發全社會創新創造活力。

有效激發各類經營主體活力

高質量完成國有企業改革深化提升行動,實施國有經濟布局優化和結構調整指引,加快建立國有企業履行戰略使命評價制度。扎扎實實落實促進民營經濟發展的政策措施,切實依法保護民營企業和民營企業家合法權益,鼓勵有條件的民營企業建立完善中國特色現代企業制度。

縱深推進全國統一大市場建設

加快建立健全基礎制度規則,破除地方保護和市場分割,打通市場準入退出、要素配置等方面制約經濟循環的卡點堵點,綜合整治“內卷式”競爭。實施全國統一大市場建設指引,修訂出臺新版市場準入負面清單,優化新業態新領域市場準入環境。制定重點領域公平競爭合規指引,改革完善招標投標體制機制。

推動傳統產業改造提升

加快制造業重點產業鏈高質量發展,強化產業基礎再造和重大技術裝備攻關。進一步擴范圍、降門檻,深入實施制造業重大技術改造升級和大規模設備更新工程。加快制造業數字化轉型,培育一批既懂行業又懂數字化的服務商,加大對中小企業數字化轉型的支持。開展標準提升引領傳統產業優化升級行動。深入推進制造業“增品種、提品質、創品牌”工作,加強全面質量管理,打造名品精品、經典產業。

培育壯大新興產業、未來產業

深入推進戰略性新興產業融合集群發展。開展新技術新產品新場景大規模應用示范行動,推動商業航天、低空經濟等新興產業安全健康發展。深化先進制造業和現代服務業融合發展試點,加快發展服務型制造。

深化財稅金融體制改革

規范稅收優惠政策。完善科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融標準體系和基礎制度。深化資本市場投融資綜合改革,大力推動中長期資金入市,加強戰略性力量儲備和穩市機制建設。改革優化股票發行上市和并購重組制度。

激發數字經濟創新活力

持續推進“人工智能+”行動,將數字技術與制造優勢、市場優勢更好結合起來,支持大模型廣泛應用。擴大5G規模化應用,加快工業互聯網創新發展,優化全國算力資源布局,打造具有國際競爭力的數字產業集群。

推動高質量共建“一帶一路”走深走實

推動高質量共建“一帶一路”走深走實。統籌推進重大標志性工程和“小而美”民生項目建設,形成一批示范性合作成果。優化產業鏈供應鏈國際合作布局。

穩定對外貿易發展

加大穩外貿政策力度,支持企業穩訂單拓市場。優化融資、結算、外匯等金融服務,擴大出口信用保險承保規模和覆蓋面,強化企業境外參展辦展支持。支持內外貿一體化發展,加快解決標準認證、市場渠道等方面問題。

積極穩妥推進碳達峰碳中和

扎實開展國家碳達峰第二批試點,建立一批零碳園區、零碳工廠。加快構建碳排放雙控制度體系,擴大全國碳排放權交易市場行業覆蓋范圍。開展碳排放統計核算,建立產品碳足跡管理體系、碳標識認證制度,積極應對綠色貿易壁壘。開展煤電低碳化改造試點示范。規劃應對氣候變化一攬子重大工程。

持續用力推動房地產市場止跌回穩

因城施策調減限制性措施,加力實施城中村和危舊房改造,充分釋放剛性和改善性住房需求潛力。完善標準規范,推動建設安全、舒適、綠色、智慧的“好房子”.