一、指標體系設計思路

指標體系設計貫徹了《關于加快建設世界一流企業的指導意見》以及中央關于增強國有企業競爭力、創新力、控制力、影響力、抗風險能力的基本要求,以綜合能力評價為基本導向,評估世界一流企業建設的進程和成效,助力積極探索中國特色世界一流企業建設道路。

鑒于不同行業的企業之間差異較大,指標體系按照分行業建構的思路進行設計,以提高相關指標的針對性、精準性和有效性。

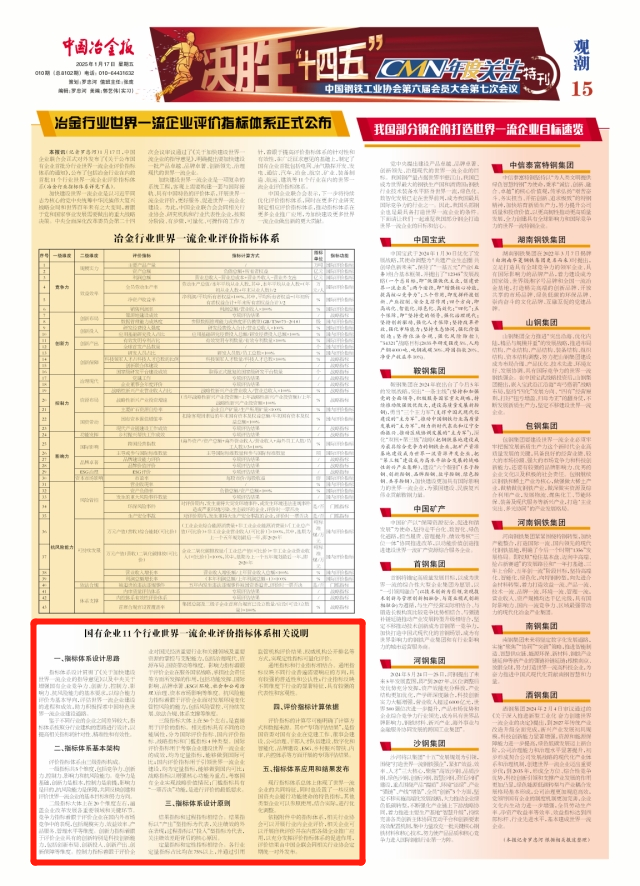

二、指標體系基本架構

評價指標體系由三級指標構成。

一級指標共5個維度,包括競爭力、創新力、控制力、影響力和抗風險能力。競爭力是基礎,創新力是根本,控制力是前提,影響力是目的,抗風險能力是保障,共同反映創建和評價世界一流企業的基本目標和努力方向。

二級指標大體上在20個維度左右,涵蓋企業改革發展各重要領域和關鍵環節。競爭力指標著眼于評價企業在國內外市場競爭中的表現,包括規模實力、效益效率、產品服務、管理水平等維度。創新力指標著眼于評價企業具有的創新特別是科技創新能力,包括創新布局、創新投入、創新產出、創新保障等維度。控制力指標著眼于評價企業對國民經濟重要行業和關鍵領域及重要資源的掌控與支配能力,包括治理現代、資源布局、國資帶動等維度。影響力指標著眼于評價企業在服務國家戰略、承擔社會責任等方面所發揮的作用,包括功能發揮、國際影響、品牌卓著、ESG(環境、社會和公司治理)治理、資本市場影響等維度。抗風險能力指標著眼于評價企業面對發展環境變化管控風險的能力,包括風險管控、可持續發展、依法合規、體系支撐等維度。

三級指標大體上在50個左右,是直接用于評價的指標。相關指標具有不同的功能屬性,分為國際評價指標、國內評價指標、戰略指標和門檻指標4種類型。國際評價指標用于考察企業建設世界一流企業的成效,均為定量指標,能夠做到國際可比;國內評價指標用于引領世界一流企業建設,均為定量指標,能夠做到國內可比;戰略指標以增強核心功能為重點,考察國有企業實現戰略價值情況;門檻指標具有“一票否決”功能,是進行評價的最低要求。

三、指標體系設計原則

結果指標和過程指標相結合。結果指標以“產出”型指標為代表,關注績效的外在表現;過程指標以“投入”型指標為代表,關注績效差距背后的核心原因。

定量指標和定性指標相結合。各行業定量指標占比均在75%以上,并通過引用監管機構評價結果、權威機構公開排名等方式,實現定性指標可量化評價。

通用指標和行業指標相結合。通用指標反映不同行業普遍需要響應的方向,具有較強的普適性和公認性;行業指標反映不同維度下行業的顯著特征,具有較強的代表性和客觀性。

四、評價指標計算依據

評價指標的計算盡可能明確了計算方式和數據來源。其中“專項評估結果”,是指國資委對國有企業在黨建工作、董事會建設、公司治理、干部人才隊伍建設、數字化和智能化、品牌建設、ESG、鄉村振興幫扶、內審、內控體系等方面開展的專項評估結果。

五、指標體系應用和結果發布

現行指標體系總體上體現了世界一流企業的共同特征,同時也設置了一些反映國資央企履行功能使命的特色指標,其他類型企業可以參照使用,結合實際,進行優化調整。

依據附件中的指標體系,相關行業協會可以開展行業內企業評價,相關企業可以開展自我評價并在內部各級企業推廣應用,以充分發揮評價指標體系的促進作用,評價結果由中國企聯會同相關行業協會定期統一對外發布。